絵本を通じて、

子どもたちがITと付き合いながら

不安なく暮らせる社会をめざす

ITの利用について

子どもに分かりやすく伝えて、

親子で一緒に考える機会があれば・・・

そんな子育て中の社員のアイデアから、

この絵本は生まれました。

スマートフォンやパソコンを使った

友達とのコミュニケーション、

インターネット上の動画の視聴、タブレットでのオンライン学習など

ITは、子どもたちの日常生活に欠かせないものとなってきています。

子どもたちのIT利用は不安だけど、

どうしたらいい?

ITは便利な反面、使い方を誤ると、いじめなどのトラブルや、詐欺・誘拐などの犯罪に巻き込まれる恐れがあります。

しかし、インターネットの利用を禁止したり、制限したりするだけでは、ITに対するリテラシーやマナーは身に付きません。

子どもに、楽しく、分かりやすく伝えるにはどうしたら良いか。

日々の子育ての中で、一人の社員が思いついたのは「絵本」の存在でした。

動物たちの物語で楽しく学べる

この絵本は、5〜7歳くらいの子どもが楽しく読める難易度になっています。

これからITに触れて、周囲とコミュニケーションを取っていく子どもたちの心に残る絵本をめざしています。

そして、絵本を読んだ子どもたちが将来、新しい技術と豊かな発想で、新たな社会を作っていくことを願っています。

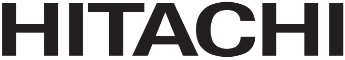

01本当の顔が見えないインターネットの世界。

画面越しの相手を信用して良いのかな?

はいいろうさぎのあたらしいともだち

はいいろのうさぎは、おしゃれが大好き。でも、はずかしがりやで森の友達と仲良くなれません。そんなときにゲームを通じて出会ったのは、同じように、おしゃれが大好きなきいろのうさぎ。はいいろのうさぎは、きいろのうさぎに会いに行くことにしましたが・・・

あとがき

本当の顔が見えないインターネットの世界では、画面越しの相手を容易に信用すると思わぬ危険な目に遭うこともあります。オンラインにつながるゲームや、メッセージをやり取りできるアプリなどの利用が低年齢化し、家族や友達とだけ連絡するものと思っていても、いつ、どのような形で、子どもが知らない人とつながるか分かりません。誘拐や性犯罪などの事件に巻き込まれる恐れもあります。

ぜひ、お子さんと話し合ってみてください。

どうして、はいいろのうさぎは、きいろのうさぎに会いに行ったのかな?

どうして、一度も会ったことがないのに、きいろのうさぎだと信じてしまったのかな?

もし、会ったことのない人に、会いたいと言われたら、どうすればいいかな?

はいいろのうさぎは森の友達とうまくいっていなかったから、新しい場所で友達が欲しかったのかもしれません。「おしゃれが好き」という共通の趣味があって、頼みごとをされたから断れずに、会いに出かけたのかもしれません。オンラインで出会った友達と、絶対に会わないと決められるでしょうか。それとも、大人と一緒に安全な場所でなら、会うこともできるでしょうか。

そのようなことを考えるきっかけになれば幸いです。

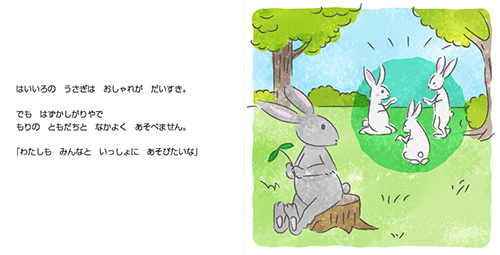

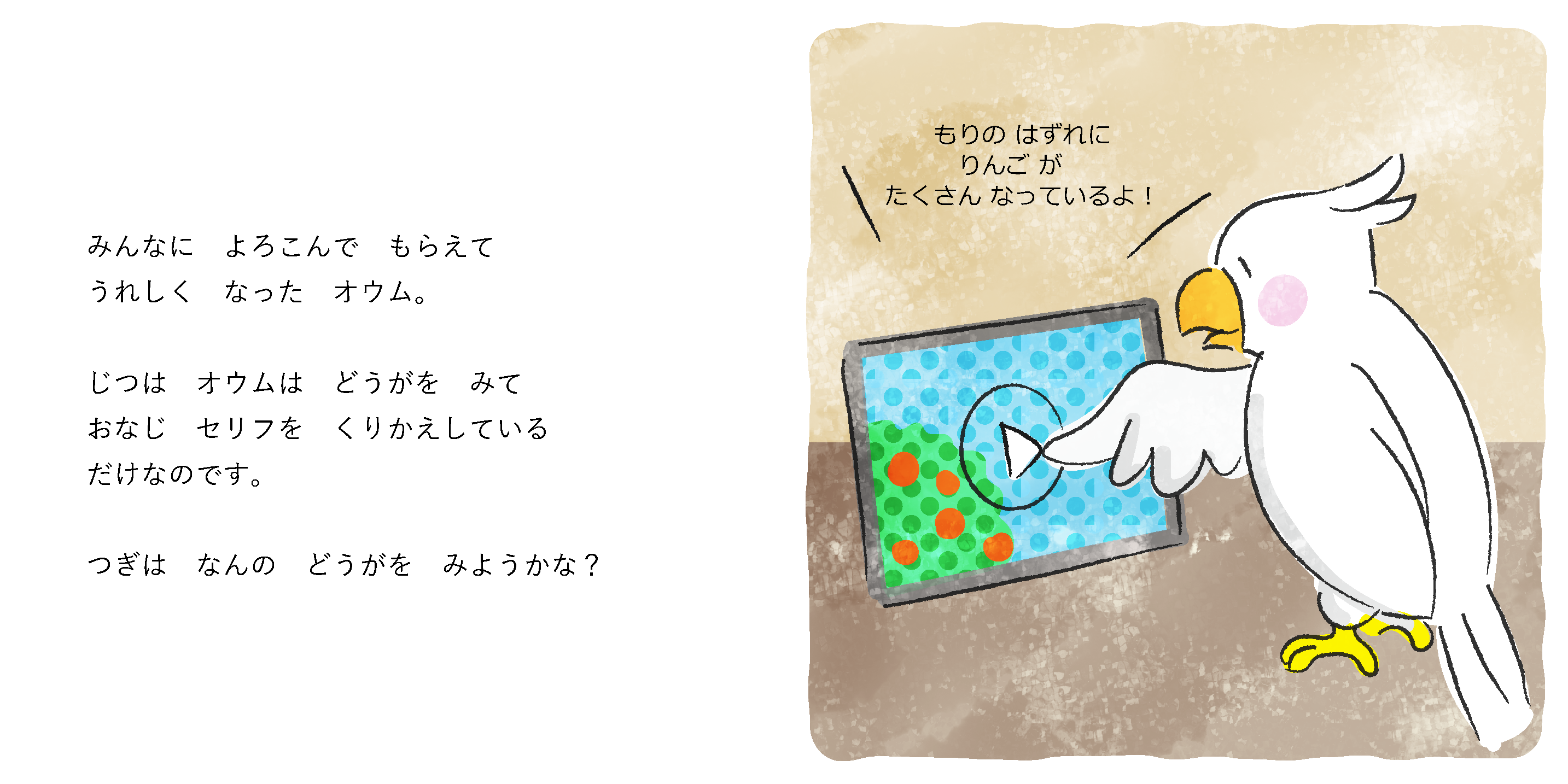

02インターネットで知った情報を

そのまま友達に伝えて良いのかな?

おしゃべりなオウム

おしゃべりが好きなオウムは、森の友達にいつもニュースを教えてあげます。ある日、「かけっこが速くなる」という不思議なジュースの動画を見て・・・

あとがき

子どもが初めて触れるインターネット上のコンテンツは、動画だという方も多いかもしれません。

好きなキャラクター、有名人、歌、アニメ、おもちゃの紹介など、楽しく見ている子どももたくさんいます。でも、誰もが動画を発信できる時代。動画で語られている情報は本当に正しいでしょうか。子どもが見るのに適した内容でしょうか。

ぜひ、お子さんと話し合ってみてください。

なぜ、タヌキは動画でウソをついたのかな?

ウソの動画にだまされないためには、どうしたら良いかな?

オウムは、動画の内容はすべて本当のことだと、当たり前に思っていました。でも、動画の内容が正しいか、動画のまねをして良いか、考えなくてはなりません。動画の中のタヌキは、イタズラして皆が困るところを見たかったのかもしれません。誰も知らないことを発信して皆の注目を集めたかったから、ジュースを売ってお金もうけをしたかったから、ウソをついたのだと考えることもできます。

偽の情報を見分けるのは、大人でも難しい場合があります。動画の発信者が信用できるかを調べたり、本やテレビや新聞など複数の情報源から、正しい情報かを調べたりする方法があります。少しでも疑問に思ったときは、友達に広める前に、「これは本当?」とおうちの人に確認してほしいと話してみてはいかがでしょうか。

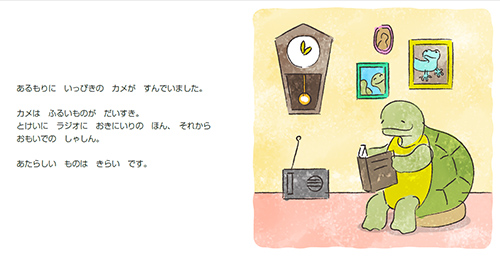

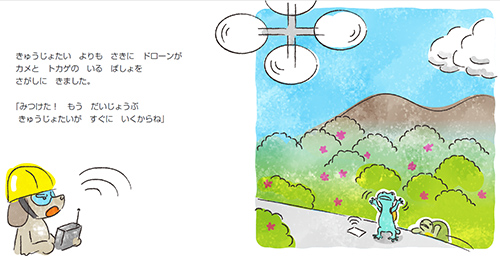

03デジタル技術はよく分からなくて、怖いもの?

カメとトカゲのハイキング

古いものが好きなカメは、デジタルのことはよく分からず、怖いものだと思っています。ある日、新しいスマートフォンを持ったトカゲと一緒にハイキングに行くことにしましたが・・・

あとがき

この絵本では、デジタル技術が社会や、暮らしのさまざまな場面で役立つことを表現しています。

気象情報や災害情報などは、以前よりもタイムリーに、外出先でも情報を得ることが可能になりました。もちろん、カメが好きな本や思い出の写真をスマートフォンで見ることもできます。

ぜひ、お子さんと話し合ってみてください。

もしスマートフォンがなかったら、どうやって助けを求めていたかな?

もしドローンがなかったら、カメとトカゲはすぐに見つかったかな?

トカゲは誰かがいるところを歩いて探して、助けを求めに行っていたでしょう。山奥では電波が届かない場合もあり、スマートフォンは万全ではありませんが、通報すると相手に自分の位置情報を知らせる機能を利用できる場合もあります。

また、広い山や海で遭難したとき、場所を特定するのに何日も掛かってしまう場合があり、空からドローンで探すという手段が役立つ例もあります。ドローンの制御や、遭難者の検知にはデジタル技術が使われています。

ITやデジタル技術はよく分からない、不安、危険といった考え方だけでなく、身近な場面で役に立ち、暮らしを支えていることを考えるきっかけになれば幸いです。

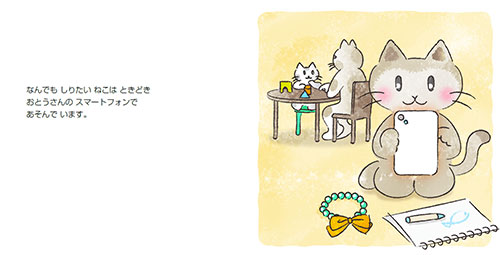

04知らない人に、個人情報を教えて良いのかな?

ねことふしぎなくに

ねこはときどきお父さんのスマートフォンで遊んでいます。ゲームをしたり、アニメを見たり、楽しくてまるで遊園地のようです。ある日、知らないアライグマに名前を聞かれて・・・

あとがき

この絵本は「個人情報を不用意に公開してはいけない」ということを伝えるためのものです。子育て中の社員の会話で「子どもは意外と怖い絵本も好きで、繰り返し読むよね」と話題になり、ちょっぴり怖いストーリーを作りました。個人情報をインターネットで発信するということは、取り返しのつかない恐ろしい事態になる恐れがあります。知らない人に自分の名前や写真を勝手に使われてしまったり、後をつけられたりする被害も現実には発生しています。

ぜひ、お子さんと話し合ってみてください。

自分の名前や住んでいる場所を、たくさんの人に知られると、どうして危ないのかな?

間違えて一度外に出してしまった情報は、消してしまえば大丈夫かな?

一度拡散してしまった情報は、完全に消し去ることは難しくなります。お子さんに悪気がなくても、学校名や名前の入ったプリントを公開してしまう、家の前で撮った写真をアップロードしてしまうといったこともあるため、大人も注意が必要です。名前・住所・電話番号・顔写真・学校名・ゲームのアカウントなどは、たくさんの人に知られてしまうと危険があることを、話し合ってみてはいかがでしょうか。